No es fácil reducir una historia larga a un artículo corto. Lo intentaré.

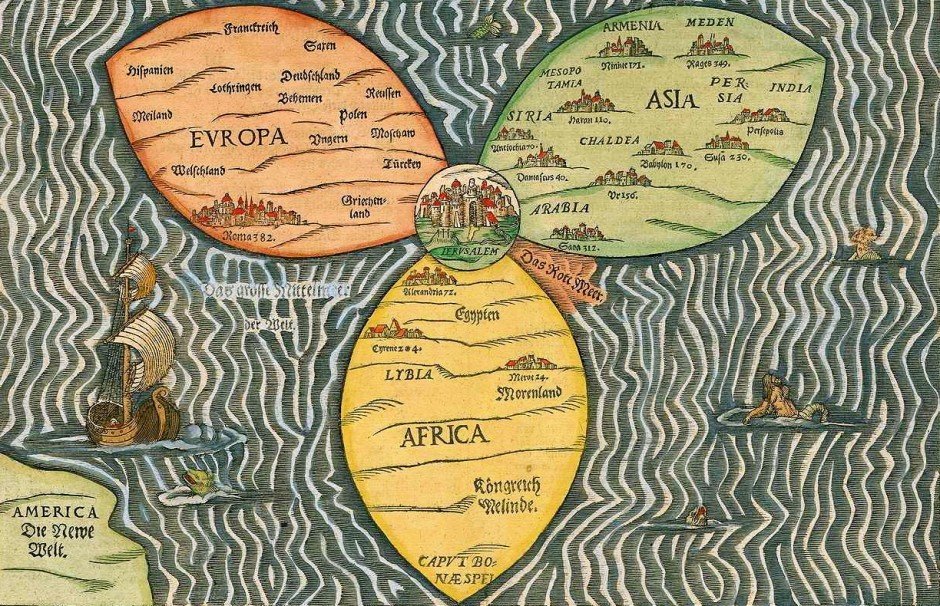

El pequeño espacio que se disputan árabes y judíos se encuentra ubicado en un conflictivo lugar. Las crónicas más viejas documentan pulseadas entre Egipto al sur y Mesopotamia al norte. Luego vinieron las sangrientas conquistas asirias, babilonias, persas, griegas, romanas, árabes, cristianas, turcas e inglesas, hasta llegar al día de hoy, en que se eterniza la confrontación entre pueblos arraigados a esa tierra que, para respaldar sus derechos, se basan en sus propias narrativas.

Un chiste judío propone que los antiguos israelitas marcharon de Egipto a Canaán por la tartamudez de Moisés. Dios le ordenó: “Lleva mi pueblo a la Tierra Prometida, la tierra que mana leche y miel; llévalo a Canadá”, y Moisés repitió a sus columnas con gran esfuerzo: “¡Vamos a Can… can… na… án!”. Y allí los encajó.

El vocablo Palestina no existía. No es mencionado ni una vez en la Biblia ni en ningún otro documento de la antigüedad.

Los israelitas consiguieron unificar a las diversas tribus y pueblos que habitaban entre el río Jordán y el Mediterráneo. David, mil años antes de la era cristiana –había nacido en la aldea de Belén (Beth-léjem, en hebreo, “casa del pan”)–, convirtió en su capital el vecino y estratégico caserío jebuseo, ubicado a pocos kilómetros al norte; le impuso el nombre de Jerusalén (en hebreo, “ciudad de la paz”). Su hijo Salomón construyó allí el Templo. Después se produjo una escisión entre los habitantes del norte y el sur del pequeño país. El norte se llamó Reino de Israel y el sur, Reino de Judá. Los asirios conquistaron y destruyeron el reino del norte. Siglos después los babilonios hicieron lo mismo con el del sur. Unas siete décadas más tarde el emperador Ciro, de Persia, auspició el regreso a Jerusalén de los exiliados de Judá, quienes ya habían empezado a cantarle salmos de exquisita inspiración:

Si me olvidara de ti, oh Jerusalén,/ mi diestra se paralice/ y mi lengua se pegue al paladar.

Luego de la breve conquista helénica, los macabeos recuperaron la independencia de Eretz Israel (Tierra de Israel), que duró hasta la conquista romana. Los emperadores Vespasiano y Tito tuvieron que poner el pecho para frenar las sublevaciones judías y arrasaron Jerusalén, el Templo y varias fortalezas. Pero la resurrección de Judea era un problema que no lograban impedir. No olvidemos que un agravio adicional a Jesús –herido con infinita crueldad y aparentemente derrotado– fue instalar sobre la cruz una sigla elocuente: INRI (Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos). ¡Vaya rey!, se burlaron los romanos mientras disputaban sus despojos.

¿Y Palestina?

Todavía nada, inexistente.

Un siglo y medio después de Cristo se produjo otra importante sublevación. Jerusalén estaba en ruinas, el templo arrasado, las fortalezas de Herodion y Masada hechas añicos. Un guerrero llamado Bar Kojbá reinició la lucha, enloqueció a varias legiones romanas y consiguió una relativa independencia. Los romanos tuvieron que mandar la desproporcionada cifra de ochenta mil hombres, al mando del famoso general Julio Severo. Cuando consiguieron penetrar en la última fortaleza de Bar Kojba, tras un prolongado sitio, lo encontraron muerto, pero enrollado por una serpiente. El oficial romano exclamó: “Si no lo hubiese matado un dios, ningún hombre lo habría conseguido”. Adriano era el emperador de turno. En su libro Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar dedica muchas páginas a ese levantamiento. El emperador lucubró cómo poner fin a las reivindicaciones de los judíos por su querida Judea y su venerada Jerusalén. Primero les prohibió visitar Jerusalén, convertida en una guarnición militar, y pronto cambió el nombre a la ciudad por el de Aelia Capitolina. Al mismo tiempo, cambió la denominación de Judea o Israelpor Palestina.

¡En ese momento apareció Palestina por primera vez! ¡Era el siglo II d. C.!

¿De dónde se obtuvo el vocablo? Fue otra ofensa romana. Palestina se escribía en latín Phalistinay hacía referencia a los filisteos, que la Biblia menciona desde Josué hasta David. Significa “pueblo del mar”. Habían llegado desde Creta, probablemente tras la implosión de la civilización minoica, y se establecieron en la costa suroeste del territorio. Jamás lograron conquistar el resto del país y terminaron integrados por completo en el reino de David. Nunca más hubo filisteos ni grupo alguno que los reivindicase. Se convirtieron en judíos. Quizás Einstein, Kafka, Marc Chagall, Ariel Sharón, Golda Meir y muchos otros notables descienden de antiquísimos filisteos convertidos en judíos, ¿quién lo puede saber?

La palabra Phalistina, además, no tuvo suerte. A ese territorio –que adquirió relevancia extraordinaria por la Biblia, base del cristianismo y luego del Corán– los judíos lo siguieron llamando Eretz Israel (tierra de Israel) y los cristianos Tierra Santa, y después los árabes lo bautizaron Siria Meridional. Los cristianos fundaron el efímero reino latino de Jerusalén en la primera Cruzada, y durante el Imperio Otomano se convirtió en una provincia irrelevante: el vilayato de Jerusalén. El país perdió brillo, se despobló y secó. Viajeros del siglo XIX como Pierre Loti y Mark Twain testimonian en sus escritos que atravesaban largas distancias sin ver un solo hombre.

Los nacionalismos judío y árabe nacieron casi al mismo tiempo. El judío a fines del siglo XIX y el árabe a principios de XX. Este último floreció en Siria, a cargo de pensadores y activistas cristianos que recibieron influencias europeas. Los sirios acusaron a los sionistas, es decir, a los nacionalistas judíos, ¡de haber inventado la palabra Palestina para quedarse con Siria Meridional! En realidad, ese nombre había resucitado como una palabra neutra frente al desmoronamiento del Imperio Turco.

***

La presencia judía en Tierra Santa fue una constante asombrosa. El alma judía añoraba año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, la reconstrucción de Eretz Israel con intenso fervor, parecido al que, mucho antes, había florecido junto a los nostálgicos ríos de Babilonia. Nunca dejaron de repetir: “¡El año que viene en Jerusalén!”. A fines del siglo XIX empezaron a llegar oleadas de inmigrantes que se aplicaron a edificar el país con caminos, kibutzim, escuelas, institutos técnicos y científicos, forestación obsesiva, universidades, teatros, naranjales, una orquesta filarmónica, aparatos administrativos. En 1870 fundaron en Mikvé Israel la primera escuela agrícola de la región.

Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Palestina fue desprendida de Siria y quedó en manos del conquistador británico por mandato de la Liga de Naciones. Quienes nacían en esa tierra eran palestinos, fuesen judíos o árabes. Antes de la independencia, que volvió a recuperar la palabra Israel, los judíos se llamaban a sí mismos palestinos. Y hablaban de “volver a Palestina”. El actual Jerusalem Post se llamaba Palestine Post y la Filarmónica de Israel se llamada Filarmónica de Palestina. ¡Pero eran entidades judías! Los antisemitas de Europa, toda América y Africa del norte les gritaban: “¡Judíos, váyanse a Palestina!”. Palestina era reconocida como el hogar de los judíos incluso por quienes los odiaban.

Los árabes tardaron en tomar conciencia de su propia identidad nacional. Al principio, hasta saludaron como beneficiosa la presencia del sionismo, como lo atestigua el encuentro entre Jaim Weizman, presidente de la Organización Sionista Mundial, y el rey Feisal de Irak. Pero Gran Bretaña, advertida de la compulsión judía por su emancipación, cortó dos tercios de la Palestina que le habían adjudicado e inventó el reino de Transjordania, donde instaló al hachemita Abdulá, hijo del jerife de La Meca. Cometió el delito de quitar derechos a los judíos, que reclamaban parte de ese territorio, y lo convirtió en el primer espacio Judenrein (limpio de judíos) antes del nazismo, porque no permitía que allí se instalase judío alguno. Tenebroso antedecente, desde luego. Pronto Gran Bretaña advirtió que sus aliados en la zona eran los árabes, no los judíos, y creó la Liga Árabe en 1945, para mantener su poder colonial. Olvidó que estaba allí para favorecer la construcción de un Hogar Nacional para el pueblo judío, el único que de forma permanente y con grandes sacrificios exigía la reconstrucción del país que le había dado su gloria. Es cierto que algunos judíos preferían que esa misión la cumpliese el Mesías y otros se volcaron a la causa de la revolución comunista, pero el núcleo central se agrupó en torno al sionismo, palabra que significaba –simple y elocuentemente– el renacimiento nacional y social del pueblo que más agravios, persecuciones y matanzas había sufrido en dos mil años.

Después de la Segunda Guerra Mundial arreció la demanda emancipadora judía. La potencia colonial llevó el caso a las Naciones Unidas para provocar su condena. El tiro le salió al revés: las Naciones Unidas votaron el fin del Mandato Británico y la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe (no establecía que alguno se llamase Palestina, sino que eran parte de Palestina). Los judíos celebraron la resolución, pero los países árabes en conjunto decidieron violarla sin escrúpulos y barrer “todos los judíos al mar”, como lo atestiguan documentos de la época. El secretario general de la Liga Árabe amenazó con efectuar matanzas que dejarían en ridículo las de Gengis Khan. La guerra, por lo tanto, se presentaba como un hecho inminente. Y apuntaba a un nuevo genocidio, pocos años después del Holocausto. No había pudor en seguir asesinando judíos. Ni siquiera los que rechazaban semejante conducta propusieron una condena rotunda y eficaz.

El flamante Estado de Israel (nombre que adoptó, basado en la expresión hebrea Eretz Israel) no tenía armas –¿quién las vendería a un cadáver?– y debió enfrentar a siete ejércitos enemigos con las uñas y los dientes. Fue una lucha desesperada. ¡Los israelíes no contaban con un solo tanque ni un solo avión! La mayor parte de su armamento fue robado o arrancado a los británicos. Numerosos combatientes eran espectros que acababan de arribar, luego de sobrevivir en los campos de exterminio nazis. O triunfaban o morían. Fue la guerra en que cayó la mayor cantidad de judíos. En algunos lugares recurrieron a estrategemas para impulsar la rendición o la huida de sus enemigos, en otros atacaron sin clemencia. Sabían qué les esperaba en caso de ser vencidos. Los árabes estaban fragmentados entre quienes defendían sus tierras y quienes habían invadido y luchaban sin convicción. Al cabo de varios meses, con treguas que eran quebradas por alguno de los bandos, se llegó al armisticio y el trazado de fronteras arbitrarias.

Como consecuencia de esa guerra desigual –iniciada por los árabes–, aparecieron los refugiados. Refugiados árabes y refugiados judíos. Estos últimos eran los ochocientos mil judíos expulsados de casi todos los países árabes en venganza por la derrota. Los recibió Israel, pese a sus dificultades iniciales, y los integró a la vida normal, pese a que en ese tiempo y durante varios años debió sufrir un interminable bloqueo y mantener un estricto racionamiento. Los seiscientos mil refugiados árabes, en cambio, fueron encerrados por sus hermanos en campamentos, donde se los aisló y sometió a la pedagogía del odio y el desquite. Transjordania usurpó Cisjordania y Jerusalén Este, medida que justificaba su cambio de nombre; a partir de 1949, en efecto, se empezó a llamar Jordania (ambos lados del río Jordán); Egipto se quedó con la Franja de Gaza. La ocupación árabe de esos territorios duró 19 años. En esas casi dos décadas, ¡jamás se pensó ni reclamó crear un Estado árabe palestino independiente compuesto por Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza! Ningún presidente, rey o emir árabe o musulmán visitó Jerusalén Oriental, convertida en un villorrio sucio e irrelevante. No se permitía que los judíos fuesen a rezar al Muro de los Lamentos.

Sólo después de la Guerra de los Seis Días (conflagración que se produjo por la insistente provocación árabe), se produjo la ocupación israelí de esos territorios y otros más (toda la Península del Sinaí, los Altos del Golán y trocitos de Transjordania). Entonces la historia pegó un brinco.

Deja una respuesta